Suenan los acordes de Kevin Shields y Tokio es contemplado desde dentro de un taxi por Bob con cara de infantil desconcierto. "Todo es grande aquí" parece pensar. Bob fue un gran actor en los 70 pero ahora se dedica anunciar whisky de segunda al otro lado del mundo, dejándose llevar por la inercia de tiempos mejores.

Charlotte se desespera en la soledad de un impersonal cuarto de hotel donde pasa 20 horas al día anhelando alguna migaja de comprensión de su marido, una boyante superestrella de la fotografía que parece saber manejarse mejor entre objetivos, filtros y encuadres que dentro del mapa de las emociones humanas.

Sofia era la hija pobrecita de un director de cine que, emborrachado de megalomanía, pensó que todo lo que tocara se convertiría en oro, y daba igual que el papel de hija de Michael Corleone en la tercera parte de esa saga colosal lo interpretara una niñita desconocida y con poquito talento para la actuación. La película resultó ser casi tan sublime como sus dos predecesoras pero hay gente que todavía no le ha perdonado al bueno de Francis tal ataque de compadreo. Desconozco si la pobrecita niña sufrió por las encarnizadas críticas, pero el caso es que si con esta maravilla que nos ha regalado no ha conseguido redimirse, nunca jamás será capaz. Y es que la muchachita se ha ganado por derecho propio entrar en la historia del cine por la puerta grande con apenas dos películas.

Ahora que el patriarca chochea y se dedica a filmar chorradas tipo Jack, se ha propuesto Sofia devolver el prestigio a su estirpe mostrándose como estandarte de una hornada de cineastas frescos e irreverentes en la que caben Paul Thomas Anderson, Richard Linklater, Todd Solondz y Richard Kelly, todos los cuales forman una amalgama casi tan fabulosa como la que papi formó en el pasado con Scorsese, Spielberg y Allen.

Sofia es real pero Bob y Charlotte no. Ambos nacieron de su imaginación para alegrarnos la vida con ese galimatías fenomenal que resulta ser su relación, una en la que todo el mundo que ha palpitado por alguien alguna vez puede verse reflejado. Y en su imaginación les ha dotado de verdad, belleza y profundidad.

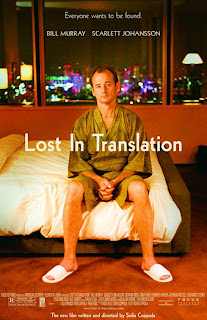

Bob es Bill Murray, el mejor cómico que nos ha regalado América en los últimos 20 años. Un actor enorme que ha visto decrecer su popularidad desde principios de los noventa, no por su mal criterio a la hora de elegir papeles, ya que John McNaughton, los hermanos Farrelly y, más que nadie, Wes Anderson, le han otorgado muchos y buenos personajes, sino porque su aureola de antiestrella cínica es demasiado inteligente para el Hollywood de hoy. Lejos quedan los tiempos en que se dedicaba a perseguir fantasmas con un generador de campos electromagnéticos al hombro y lejos nos queda también ese impresentable reportero condenado a revivir el día de la marmota una y otra vez, pero esas dos perlas, o botones, sirven para dar la medida de lo que este actor ha significado la comedia contemporánea y es que todas sus obras siguen hoy igual de vigentes que cuando se estrenaron.

Charlotte es Scarlett Johansson, lolita descubierta en El hombre que susurraba a los caballos por un señor que sabe un poco de cine, tan poquito que fue quien dio la alternativa a un tal Tarantino. Ghost World marcó la pauta de lo que quería que fuera su carrera: papeles antisueño americano para una chica en una franja de edad en la que sus coetáneas hacen del grito la máxima de sus interpretaciones.

Esta es una película llena de silencios, que parte del estatismo de los personajes, en un primer momento atrapados por la indolencia, pero lo que por separado no consiguen, se convierte en tarea fácil juntos, porque juntos sus fuerzas se multiplican. Los miedos del uno son enmendados con la seguridad del otro hasta hacerse patente en una química fuera de lo común, que yo al menos no recordaba desde los tiempos del jefe Wilder. Porque Scarlett es igual de suave que Shirley pero con la voz de Bette y Bill tiene algo de Matthau pero con una compostura y una elegancia dignas de Cary. Se cimienta la historia en sus miradas cómplices que dicen "qué bien que te he encontrado, no sabía que esto fuera posible".

Detrás de la encantadora casualidad de su cruce de caminos se esconden dos formas de fracaso en dos envoltorios bien distintos, con un común denominador de cinismo que por lógica sólo debería haber afectado a uno de ellos.

Y como telón de fondo, la alienante Tokio, paraíso artificial de luces de neón y tecnología futurista que no sirve para calmar las más básicas necesidades de un alma en pena, qué decir de dos.

Lost in translation: perdidos en la traducción. Perdidos en un lenguaje de mastodónticas equivalencias y perdidos en un maremágnum de gentes anónimas, de ceros y unos, de máquinas humanas con objetivos sencillos en la vida, con una mente cuadriculada y sin demasiadas respuestas. El contraste cultural, que muchas veces sirve para dar lugar a la parte más amable y distendida del metraje no muestra la más mínima sombra de corrosividad, sino incompatibilidades en el código que nos hacen ver cuánto importa el entorno donde nos movemos y lo importante que es no ser extranjeros de nosotros mismos, porque si la peli no acaba bien, no nos queda nadie más.

Perdidos allí igual de perdidos que en Occidente pero con la barrera añadida de que allí Los vigilantes de la playa se expresan mediante onomatopeyas.

La película retrata la paradoja de que dan lo mismo nuestras condiciones porque todos estamos solos. La otra cara de la misma moneda es que da lo mismo lo solos que estemos porque nuestra alma gemela se puede encontrar tan lejos y tan cerca como en un bar de hotel de Tokio.

Ante la duda de si había que irse hasta la capital de Japón para filmar esta sublime historia de AMISTAD, parece obvio que sí, pues de la misma forma que Ben Kingsley tiraba de un manotazo todas las piezas de ajedrez al suelo para que el niño Josh pudiera visualizar la jugada con más claridad en En busca de Bobby Fischer, los personajes son arrebatados deliberadamente de un contexto cómodo y abundante en factores de distracción que son los que maquillan el día a día de su existencia. Y como a falta de comida se agudiza el ingenio, el bar del hotel donde Bob y Charlotte se conocen, se convierte en su Walhalla particular, en sus puentes de Madison, un escenario efímero y cómplice donde dar rienda suelta a una secreta alianza carente de picardía y de dobles intenciones.

Nos encontramos ante cine de altos vuelos pero sin artificios. Tan sutil como una sonrisa en un ascensor y tan grande a la vez como el amor a la esperanza, a no rendirse aunque el destino parezca haberte dado la espalda. Pero, qué importa el destino si eres un Bob y te encuentras una Charlotte que resulta ser una promesa de un futuro fresco y abierto. Qué más da si eres una Charlotte que encuentra a su Bob, brillante en su faceta acogedora, sensible perro viejo y oso peluche incomprendido con la voz de la experiencia por bandera. Sólo los que han tocado fondo son capaces de apreciar la catarsis que permita accionar las teclas necesarias para un mañana más hermoso. Al fin y al cabo todos buscamos algo bonito; Charlotte, Bob, tú y yo.

Toda la angustia y el tedio cotidiano, la desazón y los deseos irrealizables confluyen en esa escena en la cama donde cada uno expone lo que para él ha sido la vida y lo difícil que se hace soportarla. Esos cinco minutos de filosofía existencial rematados con esa caricia descuidada en el pie, casi sin darle importancia del hombre a la chica, suponen la antelación y primer vértice que dará lugar a ese final apoteósico y de belleza antes nunca vista del que conviene hablar lo menos posible, nos sea que lo entendamos.

Porque la película es como dicen los Roxy Music, a los que emula Bob en el karaoke, "More than this". Lo bueno es que por el precio de una entrada puedes verla tantas veces como quieras porque las imágenes son tan sobrecogedoras que se nos quedan grabadas a puro fuego.

Charlotte se desespera en la soledad de un impersonal cuarto de hotel donde pasa 20 horas al día anhelando alguna migaja de comprensión de su marido, una boyante superestrella de la fotografía que parece saber manejarse mejor entre objetivos, filtros y encuadres que dentro del mapa de las emociones humanas.

Sofia era la hija pobrecita de un director de cine que, emborrachado de megalomanía, pensó que todo lo que tocara se convertiría en oro, y daba igual que el papel de hija de Michael Corleone en la tercera parte de esa saga colosal lo interpretara una niñita desconocida y con poquito talento para la actuación. La película resultó ser casi tan sublime como sus dos predecesoras pero hay gente que todavía no le ha perdonado al bueno de Francis tal ataque de compadreo. Desconozco si la pobrecita niña sufrió por las encarnizadas críticas, pero el caso es que si con esta maravilla que nos ha regalado no ha conseguido redimirse, nunca jamás será capaz. Y es que la muchachita se ha ganado por derecho propio entrar en la historia del cine por la puerta grande con apenas dos películas.

Ahora que el patriarca chochea y se dedica a filmar chorradas tipo Jack, se ha propuesto Sofia devolver el prestigio a su estirpe mostrándose como estandarte de una hornada de cineastas frescos e irreverentes en la que caben Paul Thomas Anderson, Richard Linklater, Todd Solondz y Richard Kelly, todos los cuales forman una amalgama casi tan fabulosa como la que papi formó en el pasado con Scorsese, Spielberg y Allen.

Sofia es real pero Bob y Charlotte no. Ambos nacieron de su imaginación para alegrarnos la vida con ese galimatías fenomenal que resulta ser su relación, una en la que todo el mundo que ha palpitado por alguien alguna vez puede verse reflejado. Y en su imaginación les ha dotado de verdad, belleza y profundidad.

Bob es Bill Murray, el mejor cómico que nos ha regalado América en los últimos 20 años. Un actor enorme que ha visto decrecer su popularidad desde principios de los noventa, no por su mal criterio a la hora de elegir papeles, ya que John McNaughton, los hermanos Farrelly y, más que nadie, Wes Anderson, le han otorgado muchos y buenos personajes, sino porque su aureola de antiestrella cínica es demasiado inteligente para el Hollywood de hoy. Lejos quedan los tiempos en que se dedicaba a perseguir fantasmas con un generador de campos electromagnéticos al hombro y lejos nos queda también ese impresentable reportero condenado a revivir el día de la marmota una y otra vez, pero esas dos perlas, o botones, sirven para dar la medida de lo que este actor ha significado la comedia contemporánea y es que todas sus obras siguen hoy igual de vigentes que cuando se estrenaron.

Charlotte es Scarlett Johansson, lolita descubierta en El hombre que susurraba a los caballos por un señor que sabe un poco de cine, tan poquito que fue quien dio la alternativa a un tal Tarantino. Ghost World marcó la pauta de lo que quería que fuera su carrera: papeles antisueño americano para una chica en una franja de edad en la que sus coetáneas hacen del grito la máxima de sus interpretaciones.

Esta es una película llena de silencios, que parte del estatismo de los personajes, en un primer momento atrapados por la indolencia, pero lo que por separado no consiguen, se convierte en tarea fácil juntos, porque juntos sus fuerzas se multiplican. Los miedos del uno son enmendados con la seguridad del otro hasta hacerse patente en una química fuera de lo común, que yo al menos no recordaba desde los tiempos del jefe Wilder. Porque Scarlett es igual de suave que Shirley pero con la voz de Bette y Bill tiene algo de Matthau pero con una compostura y una elegancia dignas de Cary. Se cimienta la historia en sus miradas cómplices que dicen "qué bien que te he encontrado, no sabía que esto fuera posible".

Detrás de la encantadora casualidad de su cruce de caminos se esconden dos formas de fracaso en dos envoltorios bien distintos, con un común denominador de cinismo que por lógica sólo debería haber afectado a uno de ellos.

Y como telón de fondo, la alienante Tokio, paraíso artificial de luces de neón y tecnología futurista que no sirve para calmar las más básicas necesidades de un alma en pena, qué decir de dos.

Lost in translation: perdidos en la traducción. Perdidos en un lenguaje de mastodónticas equivalencias y perdidos en un maremágnum de gentes anónimas, de ceros y unos, de máquinas humanas con objetivos sencillos en la vida, con una mente cuadriculada y sin demasiadas respuestas. El contraste cultural, que muchas veces sirve para dar lugar a la parte más amable y distendida del metraje no muestra la más mínima sombra de corrosividad, sino incompatibilidades en el código que nos hacen ver cuánto importa el entorno donde nos movemos y lo importante que es no ser extranjeros de nosotros mismos, porque si la peli no acaba bien, no nos queda nadie más.

Perdidos allí igual de perdidos que en Occidente pero con la barrera añadida de que allí Los vigilantes de la playa se expresan mediante onomatopeyas.

La película retrata la paradoja de que dan lo mismo nuestras condiciones porque todos estamos solos. La otra cara de la misma moneda es que da lo mismo lo solos que estemos porque nuestra alma gemela se puede encontrar tan lejos y tan cerca como en un bar de hotel de Tokio.

Ante la duda de si había que irse hasta la capital de Japón para filmar esta sublime historia de AMISTAD, parece obvio que sí, pues de la misma forma que Ben Kingsley tiraba de un manotazo todas las piezas de ajedrez al suelo para que el niño Josh pudiera visualizar la jugada con más claridad en En busca de Bobby Fischer, los personajes son arrebatados deliberadamente de un contexto cómodo y abundante en factores de distracción que son los que maquillan el día a día de su existencia. Y como a falta de comida se agudiza el ingenio, el bar del hotel donde Bob y Charlotte se conocen, se convierte en su Walhalla particular, en sus puentes de Madison, un escenario efímero y cómplice donde dar rienda suelta a una secreta alianza carente de picardía y de dobles intenciones.

Nos encontramos ante cine de altos vuelos pero sin artificios. Tan sutil como una sonrisa en un ascensor y tan grande a la vez como el amor a la esperanza, a no rendirse aunque el destino parezca haberte dado la espalda. Pero, qué importa el destino si eres un Bob y te encuentras una Charlotte que resulta ser una promesa de un futuro fresco y abierto. Qué más da si eres una Charlotte que encuentra a su Bob, brillante en su faceta acogedora, sensible perro viejo y oso peluche incomprendido con la voz de la experiencia por bandera. Sólo los que han tocado fondo son capaces de apreciar la catarsis que permita accionar las teclas necesarias para un mañana más hermoso. Al fin y al cabo todos buscamos algo bonito; Charlotte, Bob, tú y yo.

Toda la angustia y el tedio cotidiano, la desazón y los deseos irrealizables confluyen en esa escena en la cama donde cada uno expone lo que para él ha sido la vida y lo difícil que se hace soportarla. Esos cinco minutos de filosofía existencial rematados con esa caricia descuidada en el pie, casi sin darle importancia del hombre a la chica, suponen la antelación y primer vértice que dará lugar a ese final apoteósico y de belleza antes nunca vista del que conviene hablar lo menos posible, nos sea que lo entendamos.

Porque la película es como dicen los Roxy Music, a los que emula Bob en el karaoke, "More than this". Lo bueno es que por el precio de una entrada puedes verla tantas veces como quieras porque las imágenes son tan sobrecogedoras que se nos quedan grabadas a puro fuego.