Fue un festival de tono irregular que arroja un buen puñado de obras prescindibles, buen nivel español en la Sección Oficial de manos de Icíar Bollaín y Gracia Querejeta y un par de obras maestras: Mil años de oración y Promesas del este.

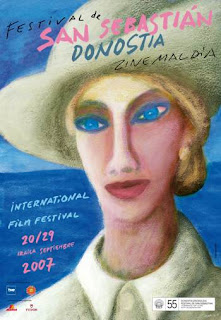

Habían transcurrido apenas tres días desde que sonara el pistoletazo de salida de la 55ª edición del Festival de Cine de San Sebastián cuando prensa, crítica y público miraban al suelo y andaban encorvados por los pasillos de los distintos cines habilitados para dar cobijo al macroevento. Taciturnos y pesarosos como esos perrillos que, sabedores de que portan una irreversible enfermedad, van a ser sacrificados.

Estaban preparados para el momento fatal, para la siguiente proyección. El nivel de las películas de la Sección Oficial a Concurso era desalentador. "El peor de los últimos 20 años", explicaba Koro, una veterana lugareña. La Chica del Café, dueña y señora de un stand comercial que expendía expressos gratuitos en un intento solidario-promocional fue el pulsómetro de El Rotativo: "Salen muy enfadados de la alemana" (Free Rainer); "Dicen que la iraní no les ha disgustado" (Buda explotó por vergüenza).

La declaración de principios que supuso inaugurar la edición con el último Cronenberg, Promesas del este, auguraba concesiones a la comercialidad. Mataharis, de la muy condecorada directora española Icíar Bollaín (Te doy mis ojos) ahondó en tal creencia la segunda jornada.

Y a partir de ahí, la catástrofe: el nivel descendió hasta los infiernos. Battle for Hadittha, del inglés Nick Broomfield decepcionó por el asepticismo y la convencionalidad de su tratamiento de la Guerra de Irak. La maison, La vida privada de Martin Frost -fuera de concurso-, del escritor y presidente del jurado Paul Auster en su faceta de cineasta, Encarnación y Aritmética emocional hicieron que la prensa especializada se rasgara las vestiduras y se preguntara cuál era el criterio para la selección de las cintas a concurso, que día a día iba siendo ensombrecido por la Sección Zabaltegui. En ella, más lúdica, menos grave, se iban presentando paralelamente obras de la talla de En el valle de Elah, nueva aparición tras las cámaras de Paul Haggis, director de Crash, o La torre de Suso, divertido melodrama nacional en el que Javier Cámara y Malena Aleterio rozan cumbres cómicas inauditas en la cosecha patria desde El otro lado de la cama.

Un palmarés inteligente

Wayne Wang, director chino de carrera ecléctica e imprevisible, se coronó en el meridiano del festival con su maravillosa Mil años de oración. En el momento en que hizo acto de presencia la belleza minimalista de este drama generacional, que narra el reencuentro de un veterano ingeniero de cohetes chino-comunista con su hija emigrada a Estados Unidos, la prensa se quitó el sombrero, y como el corredor de maratones que ha sufrido lo indecible a lo largo de su gesta pero ya ve al línea de meta, suspiró tranquila, se dijo que no todo estaba perdido. Esta película le valió también a Henry O el premio al mejor intérprete masculino, galardón que sólo le compitió Viggo Mortensen por su estupenda mimetización en un mafioso ruso en la ultraviolenta película de Cronenberg, injustamente ninguneada en el palmarés. Blanca Portillo, con menos minutos en pantalla que Maribel Verdú en Siete mesas de billar francés, se llevó en solitario un premio cuyo mejor destino hubiera sido uno compartido entre las ambas.

Remontó San Sebastián cuando el naufragio era inminente. Un chino humilde y educado, autor de una película pequeña y estupenda tuvo la culpa.

No hay comentarios:

Publicar un comentario